十二国記。

十数年ぶりにまともに最初から読み返している。

好きな巻や箇所は定期的に読み返してはいたが、『月の影 影の海』から通しでとなるとやはり十年ぶり以上。

ただいま帰りました、という言葉以外見つからなくて胸がいっぱいだ。

私は胎果なんておこがましいことは言えないただの海客だけれど(海客すらおこがましいただの蓬莱の人間かもしれない)、胎果みたいな気分で「ただいま」と言いたい気持ちで1ページ1ページをめくっている。

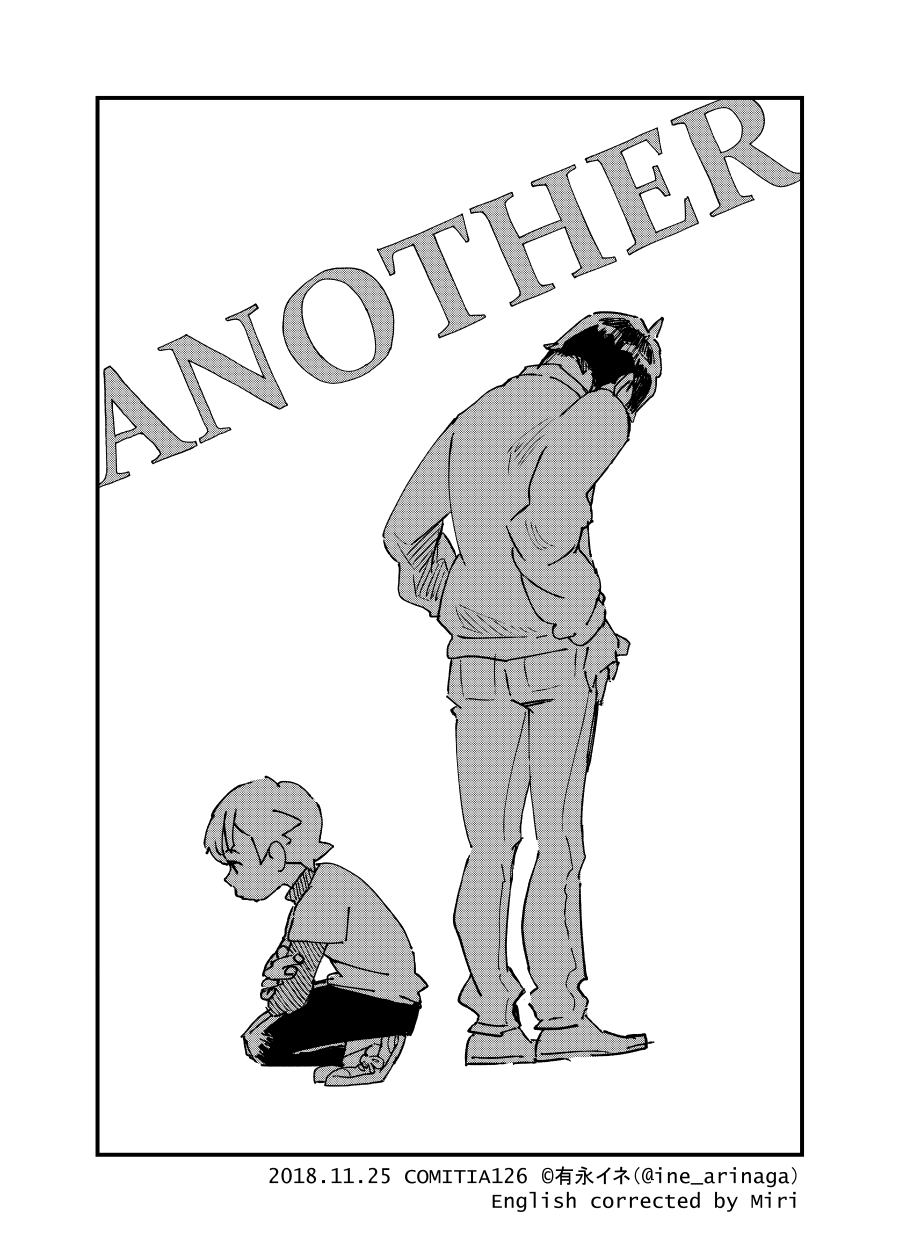

たわんでよれたホワイトハート文庫は私の人生の半分以上をとともに歩んできてくれた戦友であり、師であり、杖であり、盾であり、宝重だ。

「――許す、とおっしゃい」

しょっぱなから声をだして笑ってしまった。

多分10分くらい本を閉じて笑っていた。

十二国記好きならおなじみのアレだ。頑迷なのはお前のほうだろっていうアレだ。

笑ったのはおかしかったからじゃない。もちろんおかしかったけど、それだけじゃない。

そこに景麒が生きていた。

10代の私が蝕のように抗えず海外に流されて、やっとのこと帰国して、なんやかんやでドタバタ漫画家になって、本から少し遠ざかってしまって、昨年新刊の報が飛び込んできて、こうして読み返すために再びいちから十二国記を手にとっている。

その長い長い18年の間にも、本の中で景麒は相変わらず能面のような顔で陽子を淡々と迎えに来ていたのだ。

それがむしょうに嬉しかった。

生きていた。

彼らの物語にまた出会えることができることが本当に幸福で、陽子、景麒、楽俊、尚隆、六太、泰麒、驍宗、李斎、珠晶、利広、祥瓊、鈴……様々な大好きな人たちとこれから再び巡り合うことができる喜びではちきれそうで、笑った。

ひとしきり笑った。

多分少し泣いていた。

今すぐ走り出して、私もぴょーんと転変して麒麟になって空でも駆けてやろうかと思ったほどだった。

「ありがたい」

景麒と同じことを思った。

10代のころ、家の都合で突然海外に連れて行かれた。行きたくはなかった。

帰りたかった。けれど家の事情でそう簡単には帰れなかった。

ものすごい人種差別にあっていた私は、毎日泣いて学校に行っていた。バス停から学校までのほんの短い道のりでなんとか涙を拭いて下を向いて校舎に入っていた。

日本での暮らしもろくなものではなかったけれど、帰ったらなにかまだマシなのではと思っていた。あそこはきっとまだ安全であり、尊厳がおびやかされず、言葉が通じ、騙されたり脅されたりしない。日本がとても素晴らしいところのように思えた。

誰にも相談はできなかった。当時運営していたwebサイトの日記にすら書くことができず、ポジティブなことばかり書くように努めた。本当のことを書いてしまうと私の心はいよいよ本当に折れてしまうと思ったからだ。

だからこれを正面からweb上で話すのは今日が初めてだ。すこし手が震えている。

毎晩うなされた。

毎晩教師や生徒たちに責め立てられる夢ばかりみて、夢の中で誰かが私に言うのだ。

「お前はできそこないだ、消えてしまえ、楽になるぞ」

蒼猿の声のように。

泣きながら目が覚める。

私が海外に持っていけた私物は段ボール箱1箱ほどだった。

本はほとんど持っていくことができなかった。大好きだったハリー・ポッターも分厚すぎて1巻だけで諦めた。

ただ十二国記は諦めなかった。すべて詰め込んで持っていった。これは私の意地だった。

そしてそれは正解だった。

孤独な異国の地で、十二国記は私の杖となり盾となった。

十二国記に書かれていたことは私が海外で置かれた状況そのものだった。

陽子の「帰りたい」は私の「帰りたい」だったし、陽子の「帰らない」は私の「帰らない」でもあった。

楽俊の「半人前」は言葉ができない私の「半人前」で、泰麒の「わからない」は私の「わからない」だった。鈴の「理不尽だ」は私の「理不尽だ」だった。

どんな過酷な状況であってもそんなのは外の人間には無関係で、海外に住んで良い教育を受けているというだけでうらやましがられる。その義務みたいなものを果たさなければと思う。ノブレス・オブリージュ。珠晶の「責任」は私の「責任」でもあった。

十二国記の彼らは常に命のやりとりをしている。

たかが海外に移住した私なんかちっぽけな悩みを持つ存在で、シンパシーを感じるにはあまりにもおそまつだったかもしれない。

けれども異邦人であること。

その一点において、私は猛烈に共鳴し、共感した。

私はひとりの海客として十二国記を異国で繰り返し読んだ。

私は、十二国記に返しきれない恩がある。

こうして歳をとってから読むと、昔とは違う視点で読んでいることに気付く。

かつてあれだけ偉大に見えて万能に見えた楽俊が、とても年相応に見える瞬間があったりして、もっと愛しく思えたりした。

私は彼の歳をいつのまにかとっくに追い越してしまっていた。

彼が巧国では一人前扱いされないこと、仕事すら与えられない被差別者であること、そして雁国の仕事やシステムに当然のことだがはつらつと喜んでいること。それを見ると、胸に来るものがあった。私が10代前半のころ万能でなんでもできて救世主のようだと思っていた彼は、今読むと狭く理不尽なシステムの中でなんとか生きている、未来がある聡明な若者なのだと、傾きかけた巧国の民であり無力な一個人なのだと、改めて強く感じた。

私は楽俊と初めて出会った気がした。

もっと好きになった。手触りが分かるような気がした。毛並みのことじゃなくて。いや、毛並みにも興味があるけど。うらやましいな陽子は。

楽俊だけじゃない。

陽子も、景麒も、尚隆も、六太も、泰麒も。そしてこれから読み返し進めていくであろうみんなも。

また新しく出会った。

彼らの未熟なところ、彼らの愛すべきところ、彼らの崇高なところ、初めて意味が分かるところ。前とは意味を変えるところ。

別に私が賢くなったわけではない。私が特段大人になったわけではない。

生き続けることは変化し続けることであり、単に私は生き続けていただけなのだ。ただそれだけなのだ。

だけれど、今日まで生き続けてきてよかった、と思った。本をめくりながら心から思った。

新しい彼らに出会えた。そんな僥倖、あるだろうか。

昨年末の一報。

「十二国記の新刊が出るんだって」

友人と泣いた。

その日たまたまご飯を食べる約束をしていて、顔を合わせた瞬間に崩れ落ちた。友人は戴国が大好きだった。

多くの友人や、Twitterで見かける方々も泣いたり飛び上がるように喜んだりしていた。

ずっと続編が待ち遠しかった。でもそれだけじゃない。

みんな心のどこかで、泰麒と驍宗様、そして戴国を案じていたのだと思う。私もこの18年ずっと案じていた。

私は『図南の翼』が好きで、同時になんとなく自分は慶国の民でいるようなつもりでいるのだけど(多分十二国記好きの方は「自分は雁国の民の気持ち」「私は奏国かな」というような方も多くいらっしゃるんじゃないかな)、でも海を挟んだ戴国のことは本当に心配で心配でたまらなかったし、「タイキ」という音の言葉を見ようものならそのつど「どうしているだろうか」と思い出さないことはなかった。

作中の戴国の民は長い間、本当に長い間、「王は、宰輔は、いずこへ」と案じ、待っていたと思う。

18年、私達も案じ、待った。

そのあいだ私達の国・日本は幸いなことにひどい有様になるほど傾きはしなかったし飢えはせず妖魔がでることもなかったけれど、決して何も失わなかったわけではなかったし、この長い長い18年という時間そのものは、戴国の民のすごした厳しい冬の時間の片鱗と、王と麒麟の帰還への切望を少しだけでも追体験させはしなかったか。

ずっとずっと待っていた。

『白銀の墟 玄の月』第一巻、こちらを強く見つめる成長した泰麒に震えがとまらなかった。

ついに始まる、と思った。

私はかつて海客だった。

今は運良く蓬莱に戻ってきたただの一般人にすぎない。

見守ることしかできない。でも見守ることはできる。

十二国記。

読み返しはまだ半ば。

どうか間に合って。

P.S.

Twitterで十二国記の読書記録をつぶやくアカウントをとりました。

読み返しと新刊について、ネタバレ遠慮せず話す予定です。

麒麟にハイテク機器をもたせたい性癖があります。みんなiPhone持ってくれ。