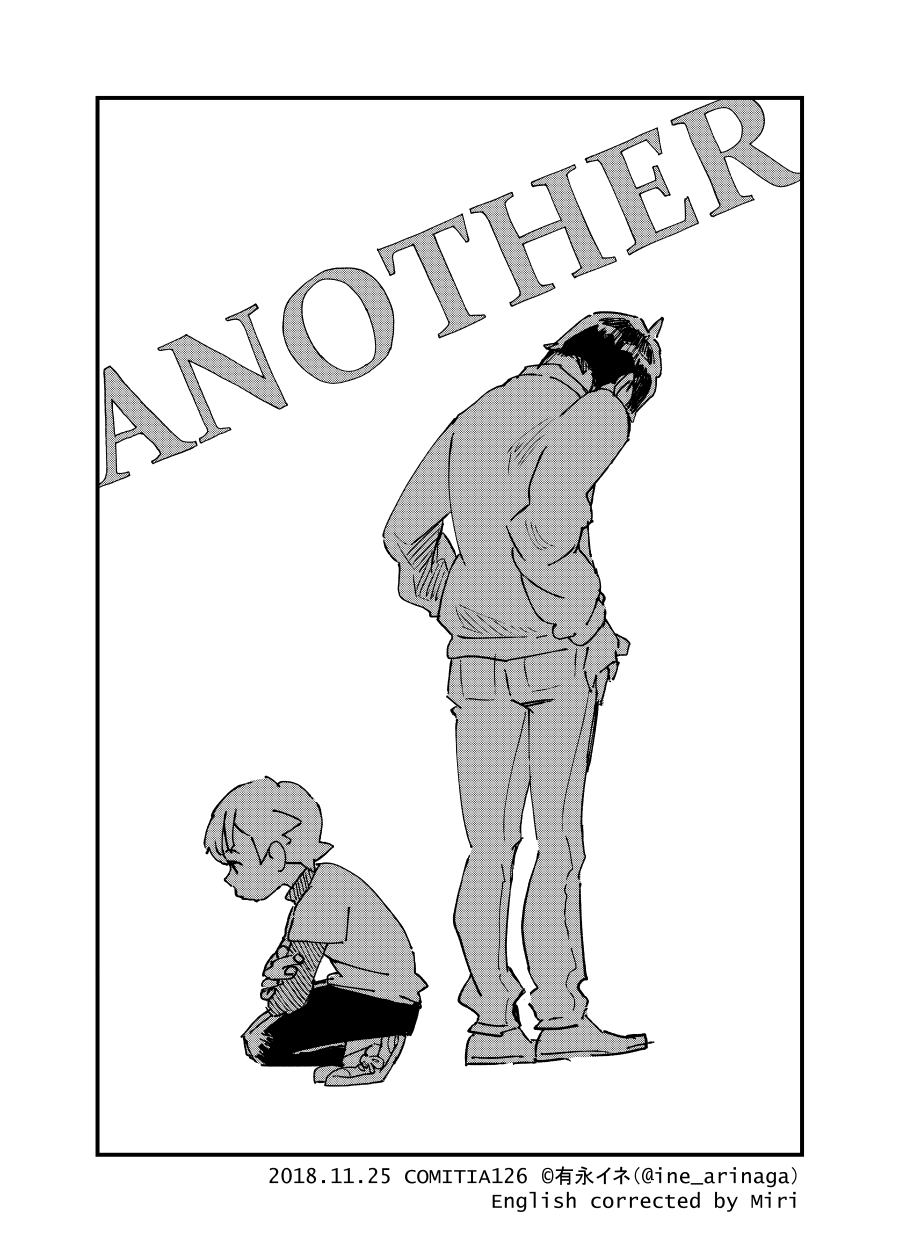

たまに夢に出てくる子がいる。

小学1年生の少年。

後ろ頭が丸くて、目が時折きらりと光り、おしゃべりが大好きで、クッキーの空き缶にビー玉や遊戯王カードをそっと隠すように集めている。

私は大学時代、彼の家庭教師をしていた。

両親は有名大出のエリート(自称)。

私は彼の両親との初対面で、

「あ、見下されているな」

と感じた。

私の大学はその両親の大学と双璧のような呼び方をされるバンカラ気質のところだったので(ライバル意識?が互いにあった)、「チャラチャラしたお前を雇ってやってるんだぞ」くらいには思われていたと思う。もっとひどかったかもしれないけれどまあいいや。

両親の子供に対する口癖は

「努力をしないと私達のように◯◯大に入れず、失敗した人生になるぞ、それでもいいのか」

だった。

平成も後期の後期に。

7歳の少年に向かって家が揺れんばかりの怒鳴り声で。

こんな登場人物、担当さんにネームで送ったら「台詞に現実味がないですね、修正してください」と言われてしまう。

私だってこんな人物造形はなから思いつきもしない。

だってあまりにも、あんまりじゃないか。

でも実在するのだ、したのだ、現実には。

そしてこんなのは、悲しいことによくあることなのだ。

少年は頭のとてもよい子だった。

私は国語と算数のドリルを見てあげていたが、彼はそれのどこにもつまずくことなく時間をたっぷりあまらせたまま終わらせることがよくあった。あまりの時間を使って予習までこなした。

家庭教師など雇う必要などないほど聡明だった。

彼はそれでもあまった最後のほんの数分の時間、決まってあたりをうかがいながらクッキーの缶を取り出す。

「先生、みて」

そこには拾った綺麗な石、ビー玉、キーホルダー、友達にもらった遊戯王カードなどが雑多に詰め込まれていた。

彼はそのひとつひとつを取り出しながら、

「これはね、あそこで見つけたの」

「これはね、◯◯くんにもらったの。強いカードなんだって」

と私にたおやかな物語を聞かせてくれる。

一見すると要らないものの寄せ集めに見えるものが、彼の物語によって生命が与えられ、ささやかな歴史のプレゼントがされる。

彼にとっての宝物箱は、彼がどんな放課後や帰り道を歩んでいるかをかんたんに想像させた。

それは私の最も愛する時間だった。

ただしクッキーの缶を横から乱暴に取り上げる手で、その世界は突然終わりを迎える。

「こんなことして遊んで。勉強は」

母親襲来である。

私がもうじゅうぶん終わったむねを伝えると、きたない排水溝を見るような目で私を一瞥してから少年に向き直り、

「時間があまったなら! 本を読む! 文化的なことをする! そうしないと馬鹿になる! お母さん何度も言ってるよね!」

と吠える。

ぶん……文化的……?

「こんなもので遊んでいたら失敗する! いい学校に入れないよ!? 本を読め!」

そう言って私が見たことのない「道徳的な絵本」のようなもの(ちょっとスピリチュアルが入っていた)を目の前に積む。

小学校1年生のとき私はミヒャエル・エンデを読んでいた。

けれど、それは私が読みたいから読んでいただけであって、アトレーユのかっこよさにポワポワっとなっていただけであって、アウリンがどうしても欲し……まあいいや、というわけであって、強制されて小学校1年生が本(しかもなんだか胡散臭いやつ)を読ませられる、という発想に目をむいてしまった。

せめて絵本を用意するなら大名作の『めっきらもっきらどおんどん』とか『おばけがぞろぞろ』とか用意しろ。楽しいから。

……というのが当時若かったので顔に出てしまっていたようだった。

「先生も先生! なんでこんな堕落を許すような真似をするんですか? 子供は放っておけば堕落するんです! こんな俗っぽいものばかりに囲まれていたらどうなるかわかりますよね?! 失敗したら責任とれるんですか!? 文化的なものから遠ざけるようなことをして!」

文化的。

お母さん、私にとって文化的なことは、少年がもらった遊戯王カードの強さについてうなずいてあげることだったよ。

少年が電灯にかざすビー玉をのぞきこんで「世界が水色にぐにゃぐにゃだ」と笑うことこそ文化的だったよ。

「先生、この石はね、地面に白い線がかけるやつなんだよ。なんで?」と聞かれたから「たぶんろう石だからだね」と答えてあげることだったよ。

国語の長文を読み終わったあと、「先生はおなじこと感じたことある? ぼくはある」とこっそり秘密を教えてもらうことだったよ。

「実はさんすうってめんどくさいけど、それってだめ?」とこわごわ打ち明ける彼に「先生も小学生のとき毎日思ってた」と笑うことだったよ。

怒鳴り声の前で、年相応のふるまいとは真逆に声を押し殺して涙を流す少年からは、文化なんてものはひとつもなかった。

たったひとつの怒鳴り声が少年の豊かさを根こそぎ奪っていっていた。

彼に残っているのは、ただ涙を流して自分を閉ざし、己を守るという「作業」だけだった。

少年は聡明だった。

家庭教師なんかいらなかった。

私はそのときようやく理解した。

私は教える人間として雇われたのではない。

「少年の”堕落”を監視するカメラ」として雇われたのだ。

ほどなくして私はその家の家庭教師をやめた。

学生時代、色々な家で家庭教師をした。

家庭教師に「監視役」を求める家は少なくなかった。

もちろん天国のような待遇の家や、一生懸命勉強というものにともに立ち向かってくれる家もたくさんあった。

ただ私の中にはずっと、

「あの少年をおいて逃げてしまった」

という気持ちがぬぐえず、家庭教師自体も天国のような待遇のお家のお嬢さんの受験合格を機にやめてしまった。

もちろん私が彼を連れ出すなんてことはできなかった。

私も同じだけ怒鳴られていたために、自分を守るために辞めることが一番の選択肢だということは理解していた。

けれど声を出さないように唇を噛む7歳の少年を思い出すだけで、自分が生きていることは決して無条件で祝福されていいものではない、と時折思うことがあった。

月日がたち、彼は今大人になりかけているところだろう。

どんな青年になっているのかわからない。

未だに彼は7歳の姿のまま、私の夢に出てくる。

7歳の少年はクッキーの缶を開けて、私に彼の宝物をひとつひとつ語って聞かせてくれる。

数年前に見た夢で、彼は私に尋ねた。

「先生、ママに言われたんだけど、この缶は捨てなければだめ?」

彼は缶を大切そうに胸に抱えていた。

私はしばらく立ち尽くしてから

「これだけは捨ててはだめ」

とだけ答えた。

起きてから少し泣いた。

彼があのクッキーの缶を捨てていなければいい、と願った。

現実はそう綺麗ではない、という人がいるかもしれない。でも願いというのは綺麗でないと意味がないのだ。綺麗なことを願えない世界なんてうるせえしらねえなのだ。願いすら腐す世界だとしたらそんなとこ生きていたくないのだ。だからいいから願わせてくれ。

彼はこれからも夢に出てくるだろう。

彼が愛した缶の中身の物語を何度も何度も聞きながら、私は何度もそのたびに勝手に傷つき、願うのだと思う。